La Miséricorde pour les Pauvres à Saint-Avit-Sénieur

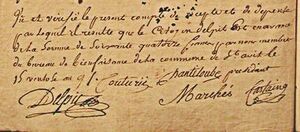

Il existait à Saint-Avit-Sénieur, comme dans beaucoup de paroisses sous l’Ancien Régime, une institution charitable vouée au « soulagement des pauvres malades » sur laquelle, avant 1772, nous avons très peu de renseignements : des legs en faveur des pauvres dans certains testaments et sur le « livre de compte pour les pauvres de la Miséricorde de Saint-Avit-Senieur » que Jean Delpit commença le 14 décembre 1772, la mention d’un arrêté des comptes de Demoiselle Louise Castaing, « ancienne trésorière de la Confrérie ».

Le 1er novembre 1771, le curé de Saint-Avit, Pierre Mourniac de Sens, décéda et, hormis quelques legs particuliers, légua la totalité de ses biens aux pauvres. C’était une petite fortune qui arrivait aux pauvres (environ 13 000 livres) et il parut souhaitable au nouveau curé et aux principaux notables de la paroisse de structurer la gestion et la comptabilité de ces fonds. Le 10 novembre ils désignèrent comme syndic Jean Delpit, juge de la juridiction de Saint-Avit et déjà syndic de la Fabrique.

Son livre de compte, commencé le 14 décembre 1772, fut clôturé le 15 ventôse IX (6 mars 1801). Un peu plus tôt, un arrêté du sous-préfet de Bergerac du 15 pluviôse IX (4 février 1801) avait créé à Saint-Avit-Sénieur un Bureau de Bienfaisance qui fut installé le 10 ventôse.

Ce livre de comptes, tenu de façon très précise et détaillée comprend, sur la page de gauche le chapitre des dépenses et sur celle de droite celui des recettes.

Le chapitre des recettes

Dès qu’il fut entré en possession de l’héritage de Pierre Mourniac de Sens, Jean Delpit s’empressa de placer l’argent en le prêtant à des particuliers moyennant le paiement d’une rente annuelle dite rente constituée. La plupart des contrats datent de 1772 et 1773.

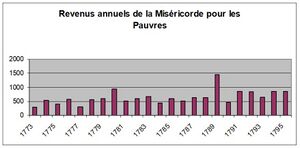

Le revenu produit – 667 livres 18 sols – constitua la principale des ressources annuelles de la Miséricorde. Encore fallait-il que les débiteurs s’acquittent de leur dette.

Les premières années tout alla bien. Au bout de 4 à 5 ans – vers 1777 – certains prirent du retard, payant leur rente, soit de plus en plus en retard comme Jean Gorse de Bidot (1779 payé en 1782, 1781 en 1786, 1785 à 1787 en 1793 …), soit par « paquets » comme maître Alpignan Castaing, le notaire royal de la Védie (2 ans payés en 1776, 4 en 1780, 9 en 1789).

Dans la pratique, donc, les revenus de la Miséricorde étaient fort variables d’une année à l’autre.

Le chapitre des dépenses

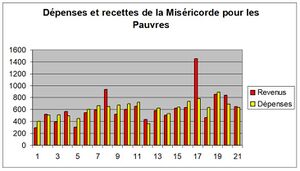

Si l’on totalise les dépenses et qu’on compare le résultat aux recettes de la même année, on s’aperçoit que celles-ci couvrent en moyenne tout juste les dépenses. Certaines années connaissent de gros déficits. Au contraire, d’autres voient un excédent de recettes dû au paiement d’un retard de grosses rentes.

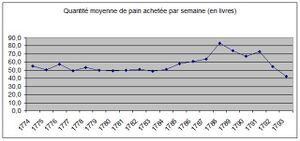

En quoi consistaient les dépenses pour les pauvres ? Avant tout, en pain. En 1773, il est assez souvent acheté sous forme de « froment à mettre en pain ». Ensuite il est acheté directement en pains, une fois par semaine, parfois deux.

La quantité moyenne est de 57 livres de pain par semaine.

Les fournisseurs de pain varient selon les périodes : Jean-Baptiste Beneyt au bourg de Saint-Avit, la Catissou à Saint-Avit, la Sabinede Beaumont, la Dragounette, un boulanger de Cadouin.

Le bouillon des pauvres était parfois enrichi de lard, de viande ou de volaille. Les quantités de lard achetées sont extrêmement variables d’une année sur l’autre : de 9 livres en 1782 (en une fois) à 224 livres en 1791 (en 8 fois), soit 67 livres en moyenne par an(n’oublions pas que la quantité de pain moyenne par semaine est de 57 livres).

La viande est rarement achetée et pour une dépense très modique (15 sols en moyenne par achat). L’achat de volailles (poules, parfois poulets ou poulards) est plus fréquent mais tend à décroître au fil des années : 23,6 volailles entre 1773 et 1777, 10 entre 1788 et 1794 (aucun achat en 1792 et 1793).

Les autres dépenses régulières concernent celles pour la santé : les soins des chirurgiens et les achats chez le droguiste. En février 1773, il fut convenu avec le sieur Labrousse, chirurgien à Cadouin, qu’il soignerait les pauvres de Saint-Avit pour la somme de 42 livres par an, somme qui lui fut régulièrement payée, à terme échu, jusqu’en 1794. Il était parfois nécessaire de faire appel à des visites supplémentaires. Le 29 novembre 1778, il fut réglé au sieur Rouaneau, chirurgien de Montferrand, la somme de 26 livres pour« plusieurs visites, pansements ou opérations faites à Pierre Duchamp pour un coup de fusil reçu dans le bras, plus drogues employées pour le panser, plus 10 bouteilles de vin en plusieurs fois pour laver ses plaies. »

Les achats chez le droguiste avaient lieu tous les ans, avec une moyenne de 33 livres 13 sols dépensés. Mais si les achats furent à peu près réguliers jusqu’en 1781, il n’en fut pas de même ensuite : l’amplitude va de 1 livre 10 sols en 1786 à 87 livres 10 sols en 1791 !

Que fournissait le droguiste ? Sur 51 achats : de la manne (suc du frêne utilisé pour guérir de nombreux maux) 27 fois (53%), des onguents et baumes 12 fois (23,5%), du séné (plante médicinale laxative) 9 fois (17,6%), des sirops 8 fois (15,7%), et puis encore du sel de charbon béni, de l’essence de girofle, du lait virginal, du camphre, de la mousse pour les vers, ... À noter dans les remèdes, le vin pour laver les plaies et l’eau de vie pour les panser : « une chopine d’eau-de-vie pour raccommoder la cuisse de la bordière de … » (3 juillet 1776, 12 sols)

Sources : AD 24 – 104 H 1

Pour plus d’informations : Catherine Schunck, Entre Sarladais et Bergeracois, Saint-Avit-Sénieur, Première partie des origines à 1852, 2009